|

Alzi

la mano chi non ha mai sentito parlare del Col del Mulo!

Eccetto i bambini dell'asilo, credo nessuno.

Però, è probabile che non tutti ne conoscano

la storia...

|

Le origini di questo valico

non sono per nulla chiare, infatti la memoria popolare da

sempre collocava questo toponimo nel luogo ove è attualmente

presente il Colle Fauniera, invece, secondo le cartografie

militari d'inizio novecento, questo sarebbe posto sullo spartiacque

delle valli Maira e Stura che unisce i comuni di Marmora

e Sambuco, i dati storici indicano che quest'ultimo sia

stato costruito dall'amministrazione militare piemontese intorno

al 1740, come segmento della Strada dei Cannoni o Napoleonica.

In quei tempi iniziava la guerra di successione d'Austria

e, causa le giravolte sabaude nelle alleanze, il cuneese si

ritrovò nel bel mezzo delle ritorsioni degli ex alleati

franco-spagnoli. Urgeva quindi una via di comunicazione

che collegasse le posizioni difensive della valle Varaita

con quella delle Barricate della valle Stura di Demonte e

che passasse attraverso la valle Maira.

Percorso per decenni da una mulattiera, venne interessato,

all'inizio degli anni '40, da lavori del genio militare per

costruzione

di una carrozzabile, quindi in concomitanza con quelli che

si stavano svolgendo sul versante di Castelmagno verso l'attuale

Fauniera.

Questi lavori però non videro mai la conclusione

e vennero interrotti a poche centinaia di metri dalla

vetta a causa dell'inizio degli eventi bellici del 1943.

A questo punto per capirci qualcosa occorre iniziare a

scavare a ritroso nella storia negli anni antecedenti il 1900.

Quest'ultima, raccontata e documentata negli Atti

Ufficiali

del Regno di Sardegna (1720-1861) di cui il Piemonte faceva

parte,

ci permette di scoprire che già alla metà del

1700, alla confluenza delle valli Grana, Maira e Stura

esistevano ben due Colli denominati "del Mulo":uno

di questi era il "Colle del Mulo di Castelmagno",

l'altro il "Colle del Mulo di La Marmora o Prà

Giordan", insomma due colli gemelli.

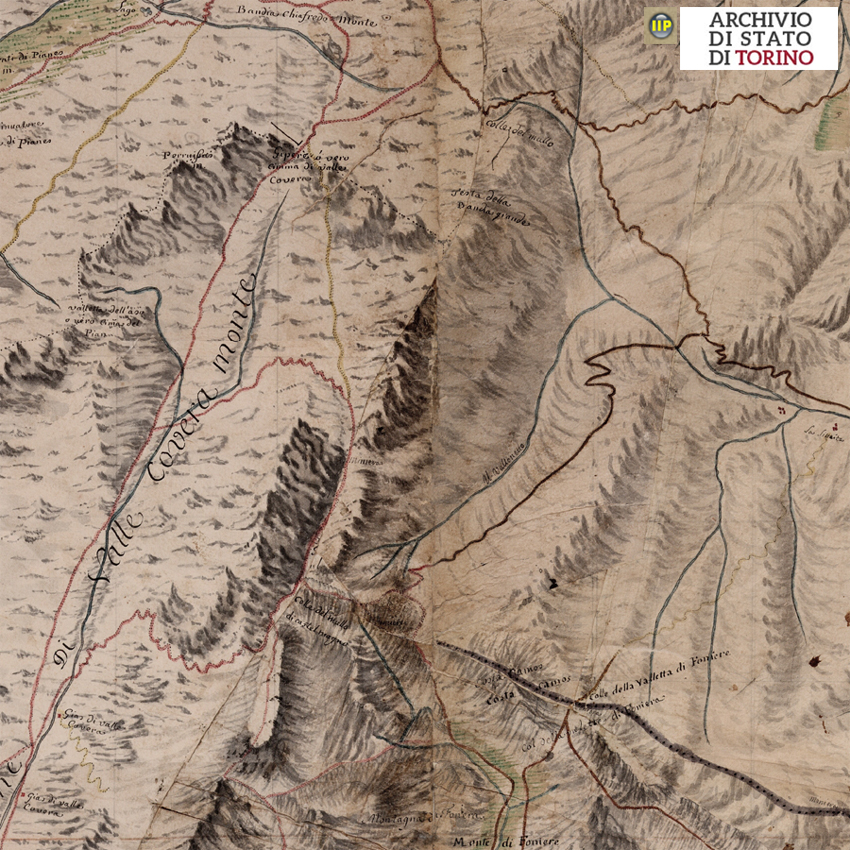

cliccare

sull'immagine per ingrandire la mappa

cliccare

sull'immagine per ingrandire la mappa

La storia ci riporta alla metà del 1700 epoca

della nascita dello Stato Sardo o Regno di Sardegna

e ci narra che

il Re Sabaudo, tra il 1738 e il 1744, nomina gli ingegneri

Giuseppe Celoniano, Antoine Durieu, Giovan Battista

Sottis,

Domenico Carello, Giovanni Giacomo Cantù per

l'elaborazione della

"Carta del Piemonte occidentale, dalla frontiera

del contado di Nizza sino

alla Valle di Lucerna, e da Cuneo a Saluzzo sino alle

frontiere di Francia",

comprendente le valli Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita

e Po, la carta è composta da 11 parti.

I lavori per rilevare, rappresentare e descrivere il

territorio procedono tra il 1745 e il 1757 durante le

campagne

contro i Gallo-Ispani: nella bella stagione sul campo,

in inverno nello studio per l'elaborazione dei dati.

Nelle vallate le squadre di lavoro sono composte da:

ingegnere topografo, traboccanti per le misure,

esperti locali per le informazioni, lavoratori per il

trasporto dei materiali.

La singole valli sono ricomposte in un unico quadro

di 672x744 cm.

Nell'affresco l'idrografia, la rete stradale e l'orografia

hanno linguaggio comune.

L'originale della Carta Storica è

conservato presso l'Archivio Di Stato di Torino

|

Ad esempio nel "Dizionario Corografico Universale…

degli "Stati Sardi di Terraferma" si legge

che:

La provincia di Cuneo… "Dal

passo dell`Aren, la linea gittasi per la valle del Piz alla

Stura e la varca rimpetto a Moraglione tra Pietraporzio che

ritiene nel controllo e Sambuco che lascia al concentrico.

Da Moraglione, che include nel raggio, si dirige, seguendo

le vette dell`Omo e di Val-covera, al Colle del Mulo,

superato il quale mettesi in Val di Grana e costeggia il torrente

fino a Castelmagno, tenendo nel controllo S. Anna col versante

a sinistra e lasciando

al concentrico le terre a destra."

La Valle Grana... "incomincia

la Colle del Mulo di Castelmagno e si estende

per circa 12 miglia fino a Caraglio, ove spiegasi in una pianura…"

Il Comune di Castelmagno... "facente

parte del Mandamento di Valgrana… Sorge alla sommità

della valle Grana. Il torrente Grana nasce appiè della

balza di Fontenera, e ingrossato di molti rigagnoli irriga

la valle a cui da il nome.

Il comune è circondato da monti che comunicano colle

valli di Stura e Magra. Alla loro estremità si eleva

il Colle del Mulo."

Nell'opera documentale "Notizie

Topografiche e statistiche sugli stati di Sua Maestà

il Re di Sardegna" al capitolo

"I mandamenti

della Valle di Macra",

giunti alla descrizione di LA Marmora si può

leggere:

" …La strada proveniente dalla valle di Vraita pei

colli d' Elva, varcata la Macra sul ponte detto della Catena,

attraversa questa vallicella e sale al Colle del Mulo,

detto anche di La-Marmora o di Prà-Giordano (alto

metri 2472) per quindi discendere nella valle di Grana a Castelmagno,

o nel Vallon dell'Alma lungo il torrente Canto a S. Giacomo

e Trinità di Demonte. Questa via pero è intercetta

da nevi e ghiacciai nell' invernale stagione. Sulla cima del

colle del Mulo si scorgono ancora le vestigia dei trinceramenti

eretti dalle truppe Sarde nella guerra del 1742…"

Sempre nella medesima documentazione

venivano descritti in questa maniera i confini della Valle

Stura con le valli Grana

e Maira:

"…Tra la valle di Stura e quella di Macra.

- I colli della Scaletta della Crocetta o Lausarotto, delle

Montagnette, del Vallonetto,

del Preit, il col Pianess, dei Cogni, dell'Ancoccia, del

Mulo di La Marmora o di Prà-Giordan, del Mulo di Valcovera

o del Mulo di Castelmagno…"

Tra la valle di Stura e la valle di Grana. - Il

Colle del Mulo di Castelmagno, il colle delle Cerese che

mette dal villaggio di S. Giacomo alle Cassine delle Cerese

ed a S. Pietro Monterosso; ed il colle dell'Ortica od Ortiga,

colle vie accessorie della valle di Grana…"

Ma di "Col del Mulo"

non si parlava e scriveva solamente nei documenti

dello "Stato Sardo", ma anche negli atti dei Comuni

della valle Grana..

Già in data 11 novembre 1792, da Caraglio, il

segretario comunale Giovan Battista Martini in una deliberazione

comunale facente riferimento ai danni degli eventi bellici

del 1744, ricordava:

"…che nella passata guerra

le truppe nemiche occuparono il Colle denominato del Mulo

posto nei limitrofi d'esso luogo di Castelmagno e delle due

valli di Macra e di Stura e quindi saccheggiarono la parrocchia

superiore del già detto luogo…".

Nel 1894 l'attento studioso di storia e tradizioni

locali, nonché Parroco di Castelmagno, Don Bernardino

Galaverna, nel suo libro "Cenni storici e tradizionali

intorno a S.Magno Martire Tebeo ed al paese e Santuario di

Castelmagno" già scriveva:

"… se più oltre

si continuasse a seguire il corso del Grana, dopo due ore

si giungerebbe la sua sorgente, sotto la balza detta Fontenera,

e dopo circa un'altra ora si arriverebbe al nodo principale

del Colle del Mulo, ove finisce il territorio di Castelmagno."

Erano passati poco più di un centinaio di anni dai

tragici eventi del 1744, ma nessun accenno alla presenza di

un eventuale Colle dei Morti.

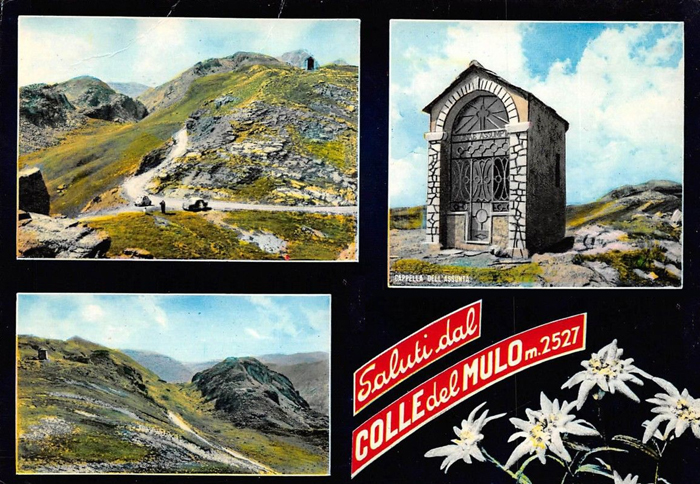

Mentre in tempi più recenti, ne sono testimonianza

le numerosissime cartoline, alcune ancora in bianco e nero,

con la famosa frase di rito "Saluti dal Colle del

Mulo".

Da rimarcare il fatto che,

per ben oltre un secolo, con il nome Col del Mulo, per le

genti delle valli, del Piemonte e della Liguria, non veniva

inteso solamente l'attuale Fauniera, ma l'intero territorio

di confluenza delle valli Stura, Maira e Grana.

Rimane da chiedersi

come mai, nel passaggio tra il regno di Sardegna e quello

che poi sarà l'odierno stato Italiano, i cartografi

militari non trascrissero sulle cartine ufficiali tutte queste

minuziose descrizioni e, nel caso in questione, denominassero

come Colle del Mulo quello attualmente riportato su tutte

le cartine e non quello ben presente nella memoria popolare…

rimasto "innominato" per decenni sulle cartine ufficiali.

E' altresì curioso il fatto che, gli stessi militari,

definissero Colle del Mulo l'attuale Fauniera e non già

quello riportato nelle "loro" cartine, lo testimonia

il libro "Memorie di Caporal Maggiore"

di Giulio Patrizia che, raccontando il suo "periodo di

naja" dal 1938 al 1944 in provincia di Cuneo,

ad un certo punto scrive:

"Luglio 1937: Il '19 luglio

si parte per i campi estivi: da Cuneo a Monterosso Grana.

Passo la prima notte sotto la tenda:

dormo benissimo in un bel letto fatto di paglia: ci eravamo

accampati sotto gli alberi sulla riva sinistra del torrente

Grana

(a destra arrivando da Cuneo), poco prima del paese.

Il 20: marcia al Colle dell'Ortica nel vallone di S. Pietro

e ritorno fino a Pradleves. Questa marcia per me ed altre

reclute non abituate a camminare in montagna risulta molto

faticosa.

Il 21 riposo a Pradleves. ll 22 si sale a Castelmagno, tratto

non lungo e, già un po' allenato, mi sono stancato

meno.

Il 23 riposo a Castelmagno: un sole splendido e molti, specie

i Toscani, approfittano per farsi la tintarella al sole...

(tanto da spelarsi bene le spalle!), non io però.

Il 24 da Castelmagno verso la Bandia, passando per i Colli

del Mulo e Valcavera."

Come per "l'altro" Colle, anche questo rimase

una mulattiera fino all'estate 1940, epoca in cui questa

viene sostituita da una carrozzabile, denominata Strada

Militare 208, proveniente dal Santuario di Castelmagno

e diretta al Colle Valcavera.

Dopo aver consultato alcuni

ex cartografi dell'Istituto Geografico Militare, si

è giunti alla conclusione che la denominazione di passi

o colli veniva genericamente assegnata dall'IGM se questi

univano valli orografiche diverse o se cadevano sui confini

di comuni diversi tra loro e ben separati a livello di amministrazione.

Quelli che univano due versanti della montagna, ma erano compresi

sotto lo stesso Comune, non venivano nominati, in quanto l'eventuale

denominazione competeva alle autorità comunali.

Detto ciò, è storia che, dopo la costruzione

della nuova carrozzabile, né lo stato maggiore

dell'esercito, ma neanche le amministrazioni comunali di Castelmagno

e Demonte, probabilmente visto l'avvicinarsi della Grande

guerra, ebbero tempo di pensare in maniera ponderata al battesimo

e all'inserimento nelle cartine ufficiali di entrambi i

Colli dal nome gemello.

Tant'è che su tutte le cartine dell'Istituto Geografico

Militare e del successivo Istituto Geografico Civile il luogo

su cui sorgeva il cosiddetto "Colle del Mulo di Castelmagno"

rimase desolatamente vuoto dall'inizio del 1900 fin oltre

la metà degli anni '80.

Di conseguenza, se la dicitura Colle dei Morti compare in

qualche Cartina

commerciale a

seguito degli anni '90, è solamente per iniziativa

personale di qualche cartografo, che ha trattato in maniera

superficiale informazioni errate.

Ufficialmente il Colle dei

Morti non esiste e non è mai esistito, ed è

per questo motivo che non compare in alcun atto e in alcuna

Cartina

Ufficiale di

Comuni, Provincia e Regione Piemonte.

Ben chiara e documentata

è invece la storia del "Vallone dei Morti".

Il suo nome è dovuto ai moltissimi soldati caduti nella

guerra di successione austriaca, quando i franco-spagnoli,

passando attraverso

i piani della Bandia, oltrepassarono il Colle di Valcavera

per dirigersi ad assediare Cuneo.

Era il 1744. Padroni della contea di Nizza, i franco-spagnoli,

cui era stato ordinato di invadere il Piemonte, il 22 luglio

partirono dal territorio francese e si avviarono verso

Demonte.

Il 6 Agosto, in uno scontro assai sanguinoso,

avvenuto nel vallone a ridosso del Colle Valcavera, riuscirono

a sfondare il tentativo di sbarramento operato dalle truppe

piemontesi e occuparono le alture di Demonte.

Da qui l'appellativo Vallone dei Morti.

Questa Battaglia

è

descritta in maniera molto dettagliata nel libro "La

Valle Grana nei Secoli", di Don Maurizio Ristorto.

Tra le varie cose, possiamo leggere:

"…Ancora oggi a Castelmagno

si ricorda "il vallone dei morti" ove più

aspro sarebbe stato il combattimento e più numerosi

i caduti. Nella notte, il marchese Pallavicini di Frabosa,

al comando delle truppe piemontesi, sia perché teme

di non poter tenere la posizione sia perché gli mancano

le munizioni, ordina la ritirata; i Francesi, avvicinatisi

fino verso i nostri trinceramenti, non udendo alcun rumore,

vi penetrano dentro e, trovatili sguerniti, allo spuntare

del 18 si danno ad inseguire i Piemontesi ai quali fanno alcuni

prigionieri.

A pagare lo scotto di quei combattimenti sono le frazioni

Chiappi e Chiotti di Castelmagno che vengono saccheggiate

dai Francesi; Il nemico non ardisce scendere per Valle Grana,

ma tanto e il timore incusso nei paesani che il Comune

di Valgrana decide d"inviare 15 guastatori a rompere

la strada che da Castelmagno porta a Caraglio…"

Intanto a Demonte, il comandante Della Piazza, temendo il

peggio, lasciò a presidio del forte un migliaio di

soldati, fece saltare il

Ponte sull'Olla e col rimanente delle sue truppe ripiegò

a Cuneo.

Il 9 Agosto i franco-spagnoli assediarono la fortezza,

che una settimana dopo si arrese.

A distanza di un mese, il 9 Settembre, iniziò l'assalto

alla fortezza di Cuneo.

L'assedio durò dal 13 settembre al 21 ottobre.

Durante esso i franco-spagnoli vinsero la battaglia di

Madonna dell'Olmo (29-30 settembre), ma non riuscirono

a espugnare la città e furono costretti ad abbandonare

l'intento, ripiegando in Francia il 21 ottobre 1744.